Michel M. Campbell nous raconte…

Un homme libre

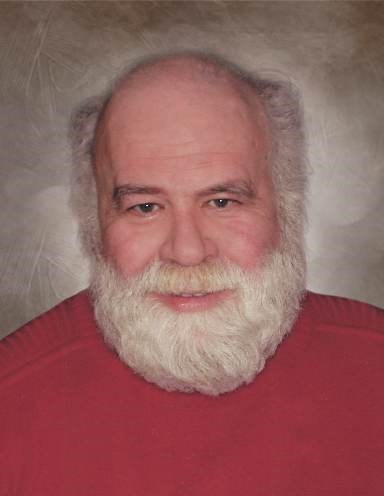

Guy Lapointe, liturgiste, universitaire et pasteur.

Michel-M Campbell

Université de Montréal

C’est avec plaisir que j’ai accepté de présenter mon collègue et ami de plus de trente ans, le Professeur Guy Lapointe. Je dois avouer que ce travail a été pour moi, un temps d’humilité, marqué de pointes d’envie. J’étais estomaqué, par l’ampleur des tâches qu’il a accomplies durant sa carrière, que ce soit comme professeur ou pasteur. Je voudrais rendre compte des différentes facettes de sa vie universitaire avant d’esquisser quelques traits de sa pensée.

C’est avec plaisir que j’ai accepté de présenter mon collègue et ami de plus de trente ans, le Professeur Guy Lapointe. Je dois avouer que ce travail a été pour moi, un temps d’humilité, marqué de pointes d’envie. J’étais estomaqué, par l’ampleur des tâches qu’il a accomplies durant sa carrière, que ce soit comme professeur ou pasteur. Je voudrais rendre compte des différentes facettes de sa vie universitaire avant d’esquisser quelques traits de sa pensée.

Tout d’abord quelques repères biographiques. Guy Lapointe est le cadet d’une famille de treize enfants de l’Île d’Orléans. C’est aussi un fils de saint Dominique, qui a fait ses études au Collège des Dominicains à Ottawa avant d’obtenir son doctorat à l’Institut catholique de Paris. Lorsqu’il entreprend sa carrière universitaire, il vit au Couvent Saint Albert le Grand, un haut lieu de la Révolution tranquille.

La carrière universitaire.

Depuis 1968, Guy Lapointe assume les cours de liturgie, de sacramentaire et d’homilétique à la Faculté de théologie de l’Université de Montréal. L’excellence de sa pédagogie fait l’unanimité. Il a mené à la maîtrise une cinquantaine d’étudiants et d’étudiantes et une quinzaine d’autres au doctorat. L’éventail thématique de ces travaux est fort large. Un nombre important concerne certes la liturgie. Je cite deux projets de thèse en cours : « L’altérité dans l’Assemblée eucharistique » et « ¨Le festin de Babette¨. Une métaphore de l’eucharistie. Essai de lecture christologique ». Les autres sujets vont du thème de la liberté et de la réalité chez Dietrich Bonhoeffer à la recherche des fondements théologiques et pastoraux des communautés ecclésiales de base au Brésil, en passant par une approche jungnienne du Nouveau Testament, un mémoire sur l’accueil des « filles-mères » ou encore, une étude éthique et symbolique de l’apprentissage sur le corps immédiatement

après le décès.

En ce qui concerne sa propre recherche, il faut préciser qu’elle fut régulièrement subventionnée, même à l’époque où cela était moins dans nos mœurs : 17 subventions individuelles ou de groupe qui trouveront écho dans la longue liste de ses publications et conférences. Il a dirigé ou co-dirigé une dizaine de collectifs, signé personnellement sept livres, et publié plus de soixante-dix articles dont 22 avec comités de lecture. Enfin, il a donné plus d’une centaine de conférences.

L’éventail de ses intérêts de recherche dépasse sa spécialité. Mentionnons, par exemple, ses recherches sur la mort, les relations clercs-laïcs, l’impact clinique des services de pastorale de la santé ou les besoins spirituels des aînés.

Il reste que sa réflexion porte largement sur l’observation de l’évolution de la liturgie dans les décennies qui suivent Vatican II, une période marquée par l’éclatement du langage et un foisonnement d’expériences. Ses écrits traitent des différents aspects de la célébration eucharistique et critiquent la pratique des différents sacrements. Un seul silence : je n’ai pas remarqué de texte sur l’ordination. Par ailleurs, il évoque souvent la question de la présidence de l’assemblée eucharistique. En fait, sous ces questions particulières, s’étaye une réflexion sur l’intégration de la vie sacramentaire et liturgique autour de cette communauté eucharistique. Des thèmes récurrents, presqu’obsessivement : le besoin de créativité, le courage du risque mais surtout une direction : « célébrer dans la culture d’aujourd’hui, là où vivent les hommes et les femmes », ce qui est à peu près le titre de l’une de ses œuvres majeures qui fut d’ailleurs traduite en italien.

Ce désir de vivre la Bonne Nouvelle avec ses contemporains, dans le langage de la culture actuelle structure toute sa vie professionnelle de Guy Lapointe qui a la hantise d’une théologie en vase clos. Sa propre écriture s’élabore en dialogue, Que de fois, je l’ai vu discuter avec un collègue pour préparer une homélie. Certains de ses livres ont un co-auteur. Guy Lapointe est homme de colloque ou de revue.

Membre du Comité de consultation sur la liturgie et du Comité de direction de la revue internationale Concilium, il a participé aux comités de rédaction des revues canadiennes Communauté chrétienne, Liturgie et vie chrétienne et enfin Liturgie, foi et culture. Il a été membre fondateur de la Collection des Cahiers d’études pastorales qui est devenue Perspectives de théologie pratique, et, de la revue Théologiques qu’il dirige toujours.

Sa participation à ces revues, comme ses recherches l’ont amené à organiser de nombreux colloques sous le signe de la multidisciplinarité. Mentionnons, entre autres, sept colloques sous des thèmes de numéro de la revue Théologiques, un colloque sur l’éthique homosexuelle et, dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de Montréal, le colloque, Société, culture et religion à Montréal.

Services à l’institution. Malgré tout ce travail d’enseignement, de recherche et de rayonnement, Guy Lapointe a trouvé le temps et l’énergie pour rendre de multiples services à l’Université de Montréal. Il a été élu à l’Assemblée Universitaire et au Conseil de la Faculté de théologie. Il a servi sur un nombre important de jurys et de comités. Son leadership s’est particulièrement exercé à la Section des études pastorales dont il fut responsable pendant de nombreuses années. C’est sous ses multiples mandats qu’elle a développé ses principales caractéristiques : la communauté de recherche interdisciplinaire, le service en région, le Groupe de Recherche sur les Pratiques Sociales et Religieuses, qu’il a fondé, et enfin le développement de programmes de pastorale en milieu de santé. C’est aussi en grande partie grâce à lui, que la Section est devenue un véritable milieu de convivialité professionnelle. Un lieu où les discussions méthodologiques que et les chicanes académiques étaient ponctuées d’énormes éclats de rire. Guy a quelque chose du chasseur de têtes, il sait dénicher les talents et les mettre ensemble au travail. On lui doit largement le recrutement de l’ensemble du corps professoral et professionnel de l’actuelle Section, sauf pour celui qui vous parle. Ces talents, il les a aussi exercés pour l’ensemble de la Faculté dont on peut dire qu’elle ne serait pas ce qu’elle est actuellement sans l’influence de Guy Lapointe.

Le pasteur.

Je ne saurais clore cette présentation sans évoquer brièvement quelques facettes de la tâche pastorale de Guy Lapointe. C’est une caractéristique logique des membres de notre Section que d’être aussi des intervenants et Guy Lapointe n’y manque pas. Depuis sa fondation, il a joué un rôle majeur, officiel ou informel, à la Communauté chrétienne Saint-Albert- le-grand. Il a aussi été membre fondateur de la Communauté dominicaine Saint Jean et rempli un certain nombre de fonction dans la province dominicaine. On ne sera pas surpris de savoir qu’il manifeste une attention particulière aux personnes malades.

Trois dramatiques.

Pour conclure, j’esquisserai trois dramatiques qui me semblent structurer le projet théologique et pastoral de Guy Lapointe.

Tout d’abord une conversion dans l’espace. Dès sa thèse de doctorat, Guy Lapointe s’avère sensible au mouvement du discours. Il apprécie dans les sermons d’Augustin pour la célébration des martyrs qu’ils rejoignent l’aspiration du peuple qui s’y adonnait parfois à l’excès. Il se réjouit de l’équilibre qu’Augustin réalise entre une théorie de l’enracinement du martyr dans le Christ et des propositions concrètes pour la vie des membres de son Église. Il lui semble alors que la réforme proposée par Vatican II reprend ce mouvement. Avec le temps, le mouvement se radicalise. Il ne renonce pas à faire mémoire de la Bonne Nouvelle d’espérance réalisée dans le Christ. Mais il répète sans cesse l’importance d’aller vers les gens là où ils sont, dans leur langage. Si dans sa thèse la célébration augustinienne a lieu à l’église, aujourd’hui Guy Lapointe est préoccupé par la célébration domestique. La vie de notre collègue est une suite de déplacements vers des lieux de proximité et, on peut dire aussi, d’interdisciplinarité : Section des études pastorales, Communautés Saint-Albert et Saint Jean.

La deuxième dramatique est d’ordre anthropologique. Une de ses étudiantes a publié son mémoire sous le titre, Vivre à force de naître. Il a lui-même titré un article : Naître jusqu’à mourir. Que de fois nous l’avons entendu au café proclamer : « La naissance est en avant ». Pour lui, nous ne sommes jamais vraiment nés, mais nous sommes voués à advenir, à renaître. Il concluait d’ailleurs sa thèse en évoquant, l’HOMO NOVUS, LIBERATUS de saint Paul.

Ce mot de liberté identifie la dernière dramatique. Guy Lapointe y revient constamment dans ses écrits mais il prenait une virulence toute particulière dans nos discussions méthodologiques ces dernières années. Il s’impatientait : « Il faut rendre les étudiants libres » répétait-il avec force. Quand on lui rétorquait que c’était aussi notre propre aspiration mais qu’il fallait trouver des moyens d’y accéder, donner des mains à cette liberté, on ne parvenait pas à le satisfaire et il avait sans doute raison.

C’est sur ce cri d’impatience que j’arrête une présentation qui ne peut qu’être inachevée.

C’est me répétant ton injonction que je te dis, cher Guy, ma reconnaissance et mon amitié.