|

Communauté chrétienne Saint-Albert-Le-Grand à Montréal |

Étapes Pâques - 2006

Communauté Chrétienne Saint-Albert-le-Grand

Autour de Pâques

Une foi qui a des mains…*

Nous

vivons dans un temps où le nom de Dieu est servi à toutes les sauces, souvent

pour justifier l’injustifiable. Or, il me semble que le souvenir de la résurrection de Jésus nous rend plus

humbles. Elle nous apprend qu’on ne doit pas se servir de Dieu. Il nous faut

plutôt laisser surgir des personnes et des groupes humains qui travaillent,

chacune et chacun à leur façon, à donner des mains à leur foi et à ressusciter le monde. C’est la seule

façon de devenir des passeurs de

vie.

|

|

Impossible

de fêter Pâques sans faire passer la vie à travers l’aventure de femmes et des

hommes qui cherchent tout simplement à vivre. Dieu nous y accompagne. Dans son

inlassable travail de passeur de vie, Jésus semble avoir tout perdu. Il finit

dans la mort, cloué comme quelqu’un à qui on a tout pris. Ou plutôt comme quelqu’un qui a tout donné! Les

passeurs de vie se servent de leurs mains pour faire des brèches dans les murs,

dans le mur de la mort, de toutes

les morts. On les reconnaît assez facilement. Ils inventent la convivialité,

créent des lieux et des moments de gratuité de la vie, ouvrent des chemins inédits

de résurrection.

Ces

gens qui ont un coeur et des mains, on en rencontre souvent et de mille manières. Le plus souvent dans des

petits gestes où ils manifestent

le souci du bien-vivre ensemble. La résurrection du Christ n’est-ce pas là

qu’elle se vit, qu’elle s’invente, qu’elle appelle à la vie.

Quand

dans la nuit de Pâques, nous proclamons notre foi en la vie, derrière les mots

priés et chantés, presque toujours les mêmes, il y a aussi des expériences de

vie et de foi différentes. Mais le sens et la force de la proclamation seront dans les liens qui nous

unissent. Et quand nous échangeons les voeux de Pâques au coeur de la

célébration, j’ose croire que dans

les yeux de chacune et de chacun brillera une lumière vivante. Et Pâques nous

enverra encore une fois à notre quotidien, telle une découverte toujours à

vivre. « Souvenons-nous de Jésus Christ ». Joyeuses Pâques à tous les

membres la communauté!

Guy Lapointe

* Ce texte s’inspire de celui que j’ai

publié dans le Magazine Présence, février 2006, S-7.

En souvenir de lui…

André

Gignac

(1931-1981)

André Gignac est né à Québec, le 25 janvier 1931, et il y a

fait ses études primaires et secondaires. Après avoir étudié au Petit Séminaire

de Québec, il entre à la Faculté de philosophie de l’Université de Laval, puis

au Collège dominicain de philosophie et de théologie. Il complète sa formation

théologique à Chambéry (Haute-Savoie) où se trouve le Collège des Dominicains

de la Province de Lyon (1954-1957). Il est ordonné le 17 mars 1956. Puis il

fait un séjour à l’Institut supérieur de liturgie de l’Institut catholique de

Paris. Il a accumulé un B.A., un B.Ph., une maîtrise en théologie et une

maîtrise en liturgie.

De

retour au pays, il partage son activité entre l’enseignement, la recherche, les

publications et l’activité pastorale. À partir de 1960, il est professeur à

l’Institut de pastorale (Montréal) ; il a été professeur invité à

l’Institut des Études médiévales, à l’Institut supérieur des sciences

religieuses, à l’Institut de catéchèse, au Grand Séminaire de Trois-Rivières, à

la Faculté des Dominicains d’Ottawa ; il a animé un grand nombre de

sessions en pastorale liturgique. Il a été, pendant quelques années, chargé de

recherche à temps partiel à l’Office national de liturgie (Montréal).

Aux

éditions du Cerf (Paris) il a publié en 1974-1975, les trois tomes de Quand

l’espoir se fait

Parole, puis en 1978,

Célébrer le Pardon.

Il a participé à la rédaction de rituels, de guides, de directoires, de

recueils de prières ; les titres comprennent les mots suivants qui

reviennent fréquemment : mariage, confirmation, baptême, enfants,

eucharistie, etc.

Il a collaboré activement à plusieurs revues soit comme

secrétaire de rédaction, soit comme directeur : Communauté chrétienne, où il fut

co-directeur, Liturgie et vie chrétienne, Dimanche et fête.

Il a été de 1969 à 1981 responsable-prêtre de la Communauté

chrétienne Saint-Albert-le-Grand.

Il est décédé subitement à Paris le 25 avril 1981.

La

communauté dominicaine St-Jean et la communauté chrétienne St-Albert se remémoreront

l’héritage spirituel d’André Gignac et les traces de sa présence parmi nous,

par une eucharistie et un échange, le 24 avril , de 19h à 21h , au salon de la

communauté St-Jean. Bienvenue aux intéressés !

L’héritage d’André

Gignac

Lors du

départ d’André, une phrase se répétait ici et là, comme un leitmotiv :

|

|

«Il faut que ça continue !» Que

souhaitions-nous alors ? Nous souhaitions que la communauté continue de

vivre et de s’épanouir et que les célébrations qui en constituaient le cœur

demeurent toujours signifiantes et revitalisantes. Nous voulions être de plus

en plus une communauté qui se nourrit de l’Évangile et qui célèbre la mémoire de

Jésus ressuscité en tenant compte de la vie de ses membres et de leurs

engagements quotidiens. Une assemblée liturgique bien incarnée,

quoi !

André

créait chacune des célébrations dans un esprit de grande liberté. Bien qu’il soit toujours demeuré très

respectueux de l’institution pour laquelle il a longtemps travaillé comme

membre de l’Office national de liturgie, il n’hésitait jamais à accorder la

priorité à la vie plutôt qu’aux rituels officiels. La vie était au cœur de

la liturgie comme la liturgie était au cœur de sa vie. Tout était imprégné du

sens de la fête.

De

nature plutôt timide, au début du moins, il a su faire œuvre commune en s’entourant de collaborateurs

et collaboratrices : confrères dominicains (particulièrement Guy Lapointe)

et laïcs de tous âges (Jeannette Boulizon, Jacqueline Tremblay et tant

d’autres) qui ont créé avec lui les aménagements nécessaires aux célébrations

et qui ont continué par la suite avec d’autres personnes arrivées plus tard. Il

faut dire aussi, qu’en avril 1981, la communauté comptait 23 groupes ou comités

dont plusieurs commençaient à voler de leurs propres ailes, à la grande joie

d’André. Certains de ces groupes durent encore, d’autres sont disparus ou sont

nés. Ainsi va la vie !

André

choyait aussi beaucoup les enfants et passait de longues heures à créer des

temps de Parole qui soient signifiants pour eux. Les enfants étaient heureux de

rencontrer les « amis du dimanche»

et ils se sentaient bien chez eux dans l’église.

En

somme, célébrer aujourd’hui la mémoire d’André Gignac, n’est-ce pas célébrer du

même coup notre communauté chrétienne ? N’est-ce pas aussi nous lancer à

chacun, à chacune un défi pour les années à venir ? Faire en sorte que la

Parole continue de se faire Espérance, une espérance qui traverse même la

perspective de la mort, une espérance qui imprègne toute notre vie quotidienne

et soit porteuse d’une fécondité sans cesse renouvelée.

Thérèse

Dufresne

Pour humaniser notre foi :

une présence auprès des femmes itinérantes

|

|

1.

Présentation de

Madame Léonie Couture , fondatrice et directrice de cet organisme ;

2.

Compte rendu du

dîner communautaire du 12 mars où elle était invitée.

Présentation :

Permettez-moi

d'abord de situer mon lien par rapport à la Rue des Femmes. Après un engagement de plusieurs

années au Rwanda, ma réinsertion au Québec m'a rendue attentive aux problèmes

de société d'ici. Entre autres, mon «voir» quotidien dans les rues du quartier

où j'habite et aux entrées de métro, m'a mise en contact avec des situations intolérables au

regard : le monde de l'itinérance. Jeunes et adultes, hommes et femmes en perte

de leur humanité faisaient surgir beaucoup de questions en moi : Qui sont ces

personnes au visage défiguré ?

D'où viennent-elles ? Quel drame personnel vivent-ils-elles ? Quelles

sont les causes de ce phénomène grandissant dans une société dite «d'abondance»

?

Voilà

le genre de questions qui m'a amenée au local de LA RUE DES FEMMES, alors situé au 3720 Avenue du

Parc, dans le désir de comprendre plus à fond cette problématique. C'est ainsi

que j'ai été accueillie par la

directrice Madame Léonie Couture.

|

|

Assez

vite, j'ai pris conscience de l'engagement des initiatrices de ce Centre car je

suis arrivée dans une période creuse (manque de subventions, manque de

personnel, manque de ressources pour répondre aux besoins des femmes). Deux de

ces femmes, dont Léonie, divisait leur maigre salaire en deux pour permettre

au Centre de garder la tête hors de l'eau ! Cette petite anecdote

illustre

bien la détermination de Léonie et la compréhension du drame de tant de femmes

vouées à l'itinérance. Bien vite j'ai découvert en elle une femme de coeur, de respect,

de compassion et de foi en la capacité de la personne de se mettre debout et de

reprendre le pouvoir sur sa vie. J'étais donc à bonne école !

Je

vous présente donc Madame Léonie Couture, directrice générale et Madame Suzanne

Bourret, coordonnatrice générale de La Rue des Femmes, organisme sans but lucratif agréé

depuis 1994. Le Centre a connu un

heureux développement depuis 2002, en particulier par des supports importants

qui ont permis d'acquérir enfin une maison d'accueil plus adéquate, la Maison

OLGA située au 1050 rue Jeanne-Mance.

Je

me réjouis aussi de savoir que l'organisme a une porte-parole depuis 2002 en la

comédienne Lynda Johnson, sachant que c'était un désir cher au coeur de Léonie

! Cette porte-parole est certainement un bon appui pour trouver les ressources

nécessaires afin de tout mettre en oeuvre pour que des femmes retrouvent leur

dignité, leur fierté, leur autonomie. Léonie, à toi la parole !

Marie-Paule

Lebel

Compte rendu du dîner communautaire du 12 mars 2006

|

|

Madame

Léonie Couture, fondatrice et directrice générale de « La rue des

Femmes », était notre invitée pour l’occasion. Léonie est d’origine

beauceronne et a vécu en Outaouais avant de s’établir à Montréal. Elle a fait

des études universitaires en actuariat, en administration et en psychothérapie

qui ont orienté ses engagements à la Commission de la fonction publique du Canada,

dans des Centres de santé, en alphabétisation, au Mouvement contre le

viol, et au conseil d’administration de la Fédération des femmes du Québec. En

1994, sa réflexion féministe débouchait, avec l’appui d’un collectif de femmes,

sur la fondation de « La Rue des Femmes de Montréal ». Six ans plus

tard, la Maison Olga était érigée rue Jeanne-Mance et une autre phase est à

l’étude. C’est dans le ton d’un partage d’expérience que Léonie a répondu aux

questions qu’à sa demande Paule-Renée Villeneuve lui posait à propos de sa

fondation et de l’itinérance des femmes.

1. D’abord, dites-nous ce qu’est « La

Rue des Femmes » ?

« La

Rue des Femmes de Montréal » est un lieu où des femmes viennent se

retrouver. L’idée de cette fondation lui est venue après un certain nombre de

prises de conscience. Par exemple, en aidant dans un programme

d’alphabétisation et autres, elle a rencontré des personnes profondément

blessées et acculées au stade de la survie. Devant certaines conséquences de la

discrimination faite aux femmes, elle s’est posé le défi suivant :

« Si dans mon militantisme féministe, je ne fais pas quelque chose, je

manque mon coup. »

Compte

rendu du dîner

communautaire du 12 mars 2006, (suite)

2. Qui sont ces femmes que l’on retrouve

chez vous et comment y arrivent-elles ?

Elles

arrivent dans la rue parfois dans le cadre d’une émigration difficile, souvent

à la suite de brisures, de fractures dans l’ordre de l’exclusion. Sous l’effet

de la violence et de la souffrance, l’estime de soi est détruite. Par

exemple : pour une dame, un jour il lui fut trop difficile de rentrer dans

son appartement, où il lui semblait entendre des voix de torture déjà subite.

Devant l’intolérable, elle a jeté ses clés dans le canal afin d’être sûre de ne

pas y revenir. Pour nous, l’important est de dépasser nos conventions pour

accueillir ce monde souffrant. Des hommes aussi ont des parcours aussi

intolérables. Ces personnes font face à une question de survie et non de choix.

Il est important pour nous de les accueillir en croyant en elles, en les

amenant à découvrir leur place et leur mission bien à elles.

3. Que peut-on faire comme société au sein

d’une problématique aussi forte ?

Même

si les subventions sont souvent remises en question, des personnes qui veulent

s’y engager arrivent toujours à point : que ce soit pour l’accueil ou le

centre de jour et ses activités de toutes sortes .

Au

milieu de tant de monde en détresse,

que faire pour que ça n’explose pas ? La patience mutuelle est

nécessaire. Par exemple, dans une ambiance explosive, je me mettais à faire des

dessins. Les personnes me rejoignaient lentement en se pacifiant. Elles ont

besoin d’être écoutées et incluses dans quelque chose. Une table bien préparée

peut attirer graduellement même celle qui ne veut pas manger.

|

|

Humaniser

les problématiques. Voilà ce que nous pouvons faire. La trop grande souffrance

est derrière la toxicomanie et autres. Ce sont des mécanismes

de survie. On

peut

commencer à cheminer avec ces personnes souffrantes en les aidant à reconnaître

leur « fracture ». Sur le plan physique, la société est organisée

pour ces soins. Mais sur les autres plans, elle doit cheminer pour ne pas

exclure la personne blessée. Tout en accompagnant ces personnes, nous sommes

amenées à nous aimer comme des personnes qui s’apportent mutuellement un

surplus de vie, ce qui guérit la fracture ou recrée le lien. Avec ce lien, la

personne itinérante peut revenir à l’humanité. Parfois, le lien est tellement

blessé, qu’elle ne veut plus souffrir. Il devient alors difficile pour

l’intervenant de faire face au problème, puisqu’il a lui-même été blessé et y

reconnaît quelque chose de lui-même. On a besoin de développer ensemble des

moyens de s’accueillir soi-même. Vivre une relation saine avec soi-même et

entre nous pour l’apporter aux autres, c’est le remède principal. Être là pour

accueillir l’autre, ne pas s’imposer et faire confiance en ses capacités. La

vie est toujours prête à pousser.

En

deuxième partie, les questions des participants ont permis d’approfondir les

points suivants :

1. Le financement : La recherche de

fonds se fait en tout temps. Généralement, on peut dire que la moitié est

gouvernementale et le reste vient

du public. Si nous avions à faire campagne, nous utiliserions peut-être ce

slogan qui nous a déjà interpellées : « Un dollar pour une

femme en difficulté réveille davantage qu’un café ! » Chacune et

chacun sont invités à offrir leurs coordonnées pour une liste d’envoi ou pour

visiter le site de l’organisme qui est le suivant :

http://www.laruedesfemmes.com

2. L’encadrement offert : La rue des

Femmes est comme un petit hôpital avec du personnel 24 heures sur 24, 7

jours sur 7 et deux personnes par quart de travail.

Dans

le contexte montréalais, où 28,000 personnes sont identifiées dans le besoin,

13,000 sont sans abri, dont le quart sont des femmes. Nous accueillons plus de

30 femmes par jour pour les activités et le couvert alors que nous en abritons

20. Dans une année, nous hébergeons 400 femmes pour une durée plus ou moins

longue selon les cas. En les accueillant chacune, nous reconnaissons déjà que

pour certaines, ce sera plus long. De façon régulière, ce sera pour un à deux

mois. En cours de route, on peut prolonger jusqu’à un an et on a six ou sept

lits pour ces séjours à moyen terme. Nous avons aussi cinq ou 6 lits pour

des séjours plus longs d’un an à

deux ans.

Les

personnes qui s’y présentent sont de différents niveaux de vie (même médecin)

et de tous les âges. Les plus jeunes, nous les référons aux centres de jeunes

et à la DPJ, où elles se retrouvent mieux. Plusieurs femmes sont issues de

communautés culturelles diverses, selon la réalité montréalaise. Des défis se

présentent, tels les cas d’excision. Le manque de ressources, la crainte de

perdre leurs enfants amènent les femmes à attendre longtemps avant d’aller à la

rue, tout en perdurant avec beaucoup de médicaments. Notre solution, c’est

l’inclusion. Faire de la place à tout le monde, c’est aimer.

Au

nom de l’assemblée, Sœur Marie-Paule Lebel a remercié Léonie pour son

témoignage de foi confiante et humaine accompagnée d’un engagement portant les

mêmes couleurs, pour « re-figurer en humanité » cette société dont

nous sommes.

|

|

Pauline Boilard, m.i.c.

(secrétaire)

|

|

Joyeuse spontanéité

Enlève,

Seigneur, mon cœur de pierre,

Donne-moi

un cœur de chair!

En

gagnant en liberté, il advient qu’on s’humanise davantage. Dès lors, ai-je la

conviction que plus on se laisse

inspirer par la Pâque de Jésus,

plus on désire vivre la joie du don, de

l’engagement. C’est avec Timothy Radcliffe, dans son dernier

ouvrage :

« Pourquoi

donc devenir chrétien? » (Cerf, 2005), que je poursuivrai cette

réflexion.

Son

chapitre « Apprendre la spontanéité (pp. 45-71) » ouvre, me semble-t-il, une voie pascale à notre liberté la plus authentique. Pour

l’auteur, la liberté comme choix entre diverses alternatives relèverait de

l’avoir. « Il nous faut

discerner une liberté plus profonde, c’est alors ce que nous sommes ».

« La

spontanéité ne consiste pas à faire la première chose qui nous passe par la

tête. Elle consiste à agir à

partir de ce qu’il y a de plus profond en notre être, là où Dieu nous maintient

en vie. Pensons à la totale

spontanéité de Jésus… sa liberté la plus profonde était de ne pouvoir faire

autre chose que la volonté de son Père… En faisant sienne cette nécessité,

Jésus est suprêmement libre, car ce qu’il fait exprime ce qu’il est au plus

profond de lui-même ».

« Ceci est mon corps, livré pour

vous »… tout ce que Jésus a été jusque-là menait à cela… C’est à la fois

ce qu’il devait faire et ce qu’il fait absolument librement ».

Jésus

est le modèle de cette spontanéité.

Notre liberté la plus profonde est aussi de faire la volonté du Père. « … une spontanéité comme celle-là

est le fruit d’un dur travail, d’une renaissance ». En ressuscitant, Jésus nous a ouvert

ce passage!

|

|

« La liberté est l’espace où

nous pouvons éclore ensemble; la liberté de la spontanéité est fondée sur la

communion entre Dieu et l’humanité sur laquelle repose notre existence. La

liberté de donner notre vie aspire à la communion de toute l’humanité dans le

Royaume. »

Entrer

en communion avec tous doit donc déboucher sur une solidarité, un partage, une

vie ouverte et toute fraternelle.

Communier à la Résurrection du Christ vivant, voilà la véritable

renaissance où, à travers mille gestes – mains et cœurs ouverts –, on met sa

disponibilité à l’œuvre, on fait comme Jésus, on donne sa vie pour finalement

permettre à ce qui est bon et vivant en nous, – et qui vient de Dieu –, de s’exprimer.

« C’est

alors que nos actes nous appartiennent vraiment, totalement, sans aucune

entrave extérieure; nous pouvons faire ce que nous désirons le plus

profondément et où nous trouvons le plus de plaisir, et qui est aussi le plus

totalement l’action de Dieu car tout ce que je fais surgit de Dieu. Il n’y a plus de compétition ».

Huguette Teasdale

La

Cruche Fêlée

Laissez-moi

vous raconter un conte Soufi des Indes ….

|

|

Un homme, chaque jour, porte l’eau de la rivière à sa maison. Il a deux cruches : une est parfaite, l’autre est fêlée et perd de l’eau en route à travers de petites fissures. Quand l’homme arrive chez lui, elle est déjà à moitié vide et l’homme doit retourner encore une fois à la rivière. Jour après jour, il en est de même.

Enfin

la cruche lui parle : « Pourquoi ne me jettes-tu pas? Je perds de

l’eau et tu dois travailler plus fort et pour rien, à cause de moi.

Débarrasse-toi donc de moi ! »

« Mais

non » répond

l’homme, « tu ne comprends pas, parce que ton œil ne voit que le ciel.

Regarde donc la terre, que vois-tu? Sur le chemin suivi avec la cruche

parfaite, elle est poussiéreuse et sèche, mais les fleurs abondent là où je

suis passé avec toi. Quand je me suis rendu compte que tu étais fêlée, j’ai mis

des graines dans la terre et chaque jour, en revenant de la rivière, je les arrose. Chaque jour,

en passant, je me réjouis de leur beauté et cette joie éclaire toute ma

vie. »

Bienheureux,

les êtres fêlés; ils laissent passer la lumière!

Christine Mayr

|

|

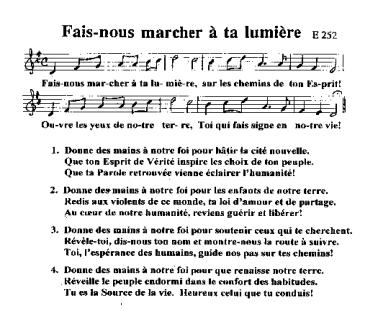

Couplets : Muguette Lavallée.

Des mains ouvertes vers toi, Seigneur…

Interpellée

par le « visuel du fameux drapé bleu », je ne peux m’empêcher de

m’interroger sur la manière de donner des mains à ma foi de chrétienne, en ce

carême 2006. Or, selon moi, être

chrétienne c’est croire à

la bonne nouvelle du salut, mais aussi avoir confiance dans la fidélité de Dieu à ses

promesses, espérer sa

miséricorde et en témoigner par

de simples gestes d’amour.

« Par

l’amour, mettez-vous au service les uns des autres (…) Marchez sous l’impulsion

de l’Esprit » . Ga 5,13 & 16.

Être

chrétienne, c’est donc avoir l’assurance d’être toujours aimée de Dieu et

savoir que je ne l’aime jamais assez!

Donner des mains à ma foi reviendrait alors à multiplier mes gestes d’amour,

faire en sorte que je devienne plus disponible et solidaire : à Dieu, pour accueillir en moi l’action de son Esprit

d’amour; à Jésus, pour le voir dans l’autre que je côtoie au fil des jours; aux

autres, pour rester à leur écoute et contribuer à leur bien-être, selon mes

moyens; à moi-même aussi, pour sauvegarder ma liberté face aux contingences de ma

vie…

Donner

des mains à ma foi, à partir de ce carême 2006, consistera donc à développer,

dans la mesure du possible, ma capacité de choisir d’aimer à chaque

instant…Tendre vers un peu plus de patience, de douceur et de bonté; modérer

mes réactions, réduire mes révoltes ou mes colères et rester à l’écoute..

|

|

Des

mains ouvertes, par Toi, Seigneur, pour recevoir Tes multiples

bienfaits;

des

mains ouvertes, vers Toi,

Seigneur, pour

t’offrir chaque geste de ma journée;

des

mains ouvertes, avec Toi,

Seigneur, pour

partager les joies et les souffrances côtoyées;

des

mains ouvertes, pour Toi, Seigneur, qui me combles inlassablement et sans compter.

Hayat Makhoul-Mirza

Leçon des ténèbres

Les

chars montent à l’assaut dans la poussière de la savane, broyant les corps déjà

inertes, écrasant huttes et jardins.

Dans

les pleurs et le sang, tes enfants cheminent vers un destin improbable.

Mon

âme est triste jusqu’à la mort.

La

pitié nous a failli, la haine nous a été fournie en surcroît.

Tout

autour de nous s’accumulent les corps déchiquetés par les roquettes,

démembrés

par les grenades. Le mortier tonne, les mines éclatent sous les pieds des

enfants.

La

guerre traîne avec elle l’épuisement et la faim.

La

faim nourrit la maladie, la maladie alimente la mort.

Le

sang lui-même n’est plus un véhicule de vie, il devient un poison pour le

malade.

C’est

notre propre génie qui propage la destruction, plus ingénieux sommes-nous à

briser qu’à bâtir.

Notre

invention apporte la mort comme elle pourrait distribuer la vie.

Judas

a de nouveau vendu la chair de son Seigneur pour une poignée de deniers.

Monnaie

ridicule, billets déjà dépréciés au gré des places de finances, risible salaire

du sang.

La

peur envahit nos veines, Seigneur, nos artères charrient un sang glacé.

Seigneur,

pourquoi nous as-tu abandonnés ?

Le

soldat, roi lui-même sur le champ des ruines, est devenu un automate ; ses

gestes ne sont plus que la caricature de la vie.

Rictus

du joueur qui a perdu sa mise, rire jaune du tricheur qui n’a plus rien à

jouer.

Le

cercle étroit du plaisir s’est refermé sur l’amertume et la mort.

Cette

heure est noire et sans la lueur d’un improbable jour.

Seigneur,

le Mont des Oliviers est une terre immense, sans horizon.

Jérusalem

est soumise à la noirceur des cœurs.

La

haine s’est assise en reine sur la colline de David.

La

grenade a transformé la fillette en bouillie, l’obus a décapité le vieillard.

Le

mortier a fait éclater dans le cœur des vivants le désir de la vengeance.

Le

cri du corbeau a étouffé le chant du coq.

Des

pays déchirés viennent les chants douloureux des rescapés, dans nos murs monte

le gémissement du désespoir.

Notre

Père nous a-t-il abandonnés à nos démons impitoyables.

Apprentis

sorciers, pervertis, ne pouvons-nous semer que la douleur ?

La

mort est-elle le juste salaire de la vie ?

Seigneur,

mon âme est triste jusqu’à la mort.

Et

pourquoi, pourquoi nous as-tu abandonnés ?

Seigneur,

où irons-nous, sans Toi ?

Simon

Paré

Thème de la

retraite

Oka, PRINTEMPS

2006

RÉSURRECTION est une sorte de slogan

dans lequel les chrétiens des premières communautés se reconnaissaient. Il

disait l’orientation de leur vie, il traçait la lignée dans laquelle ils

s’inséraient, il pointait vers l’avenir. Mais il ne disait pas tout, car il

allait de soi, à l’époque, qu’on ne pouvait ressusciter qu’à l’intérieur d’un

cosmos nouveau. Les choses, la nature, les animaux, tout cela faisait partie

de l’espérance, tout cela serait transformé et accompagnerait un jour les

humains renouvelés.

Tout cela se passerait ici-bas…

Comment redirions-nous notre

espérance, aujourd’hui, si nous partions, non pas avec des mots anciens, mais

de l’élan de notre espérance, de la poussée intérieure qui nourrit notre amour

de la vie au jour le jour?

Y aurait-il des liens à faire entre nos humbles mots et

ceux de jadis? (note)

Y a-t-il une ‘’passion’’ (dans ses deux sens : amour

puissant et source d’engagement… donc

de souffrance) dans notre vie, qui pointe vers un monde

neuf ?

André Myre

(note) Résurrection :

résurgence, fait de faire revivre en esprit, de ressusciter (le passé)

passer de la mort à la vie (au sens mystique).

Après le départ de Jésus, dans son entourage, quel sens prend ce

mot?

Et dans les temps subséquents? Et dans le temps présent?

PARCOURS de L’ANIMATEUR:

André Myre a été membre de la Compagnie de Jésus de 1960

à 1997.

Il détient un doctorat du Hebrew

Union College de Cincinnati et est bibliste depuis 1970.

Il a enseigné l’exégèse à la Faculté

de théologie de l’Université de Montréal jusqu’à sa retraite en 1997.

Il est membre du Conseil éditorial de la Bible

(nouvelle traduction) Mediaspaul-Bayard, 2001.

Auteur de nombreux ouvrages inspirés de la Parole, il

anime des groupes populaires avec lesquels il vit sa foi et partage sa vision

d’une Église renouvelée.

Quelques titres de ses ouvrages :

Écoutez ce que je vous dis. Le Sermon sur la montagne,

2002

Maintenant la Parole, 2004

Ô miracle ! Jésus et les malades, 1997

Ciel ! où allons-nous ?L’au-delà dans la

tradition chrétienne, 1991

Scandale ! Jésus et les pauvres, 1993

Voir Dieu de dos, 2000

Un souffle subversif .L’Esprit dans les lettres

pauliniennes, 1987

|

|

Prières

et dessins d’enfants de l’École Buissonnière

Seigneur,

guéris-moi quand je pleure.

Soulage-moi

avec de la joie.

Veille sur

moi quand je suis avec toi.

Aide-moi

quand je ne peux pas.

Tu es mon feu et tu brûles toujours.

Avec

toi, tu me réchauffes tous les jours.

Tu es ma vie,

tu es ma plante.

Je t’arrose

souvent et tu deviens géante.

Tu es ma

mère, tu es la mer.

Et moi, je

suis ta rivière.

Tu es le

vent, tu es le ciel.

Et toi tu es

ma cannelle.

Tu es ma

petite fleur de lys

Et moi

je suis ton fils

|

|

.

Benjamin

Cher Papa du

ciel,

Je t’offre ma

famille

Je t’offre

mon cœur pour que tu le nettoies

Pour qu’il

soit blanc, blanc comme le tien

Priez pour

tout le monde dans l’univers.

Tallulah

Paix

Paix en toi,

Dieu

Au plus haut

des cieux

Toi qui nous

a créés

Avec amour et

liberté

Merci de nous

aider

A devenir

meilleurs à chaque journée

Tu nous

redonnes confiance

Dans nos

moments de souffrance

Tu nous

redonnes la liberté

Quand nous

sommes persécutés

Merci, Père,

d’avoir créé

Tout ce monde

bien-aimé!

Sandrine

|

|

|

|

|

|

Bulletins ÉTAPES

Responsable :

Élizabeth Roussel, eroussel@videotron.ca

Mise

en page : André H. Rinfret, andre.h.rinfret@sympatico.ca

Accueil Homélies Organisation Événements Célébrations Plan du site En haut