|

Communauté chrétienne Saint-Albert-Le-Grand à Montréal |

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ST-ALBERT LE GRAND

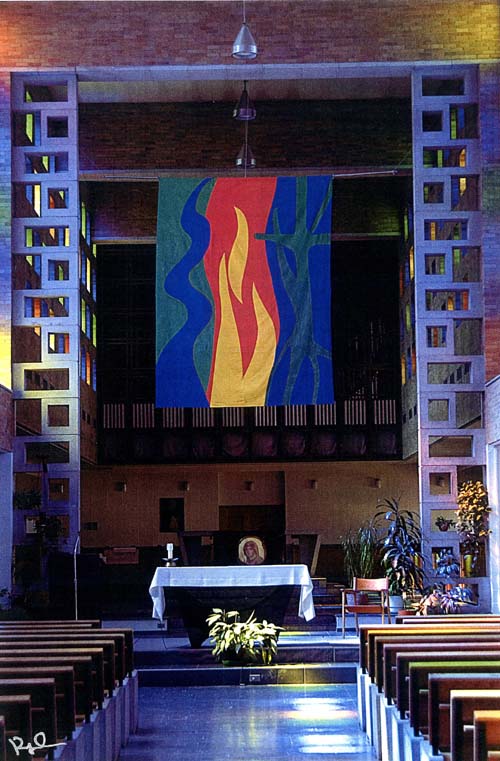

Bannière réalisée par Jacqueline Tremblay et photographiée par Raymond Gagnon

La Passion du Christ de Mel Gibson

Je lis toujours avec beaucoup d’intérêt les chroniques

de Louis Cornellier dans Le Devoir et j’apprécie en général

son jugement équilibré et son ouverture aux questions religieuses.

Aussi est-ce avec étonnement que j’ai pris connaissance de ses

propos enthousiastes et un peu naïfs à l’égard du

film La Passion du Christ de Mel Gibson dans l’édition

du 17 mars. J’en retiens, pour les discuter, deux affirmations principales.

Mel Gibson dans l’édition

du 17 mars. J’en retiens, pour les discuter, deux affirmations principales.

L’antisémitisme

Selon le chroniqueur, « on a dit souvent, même sans l’avoir vu, que ce film flirtait avec l’antisémitisme ». Je préside le Dialogue judéo-chrétien de Montréal, un organisme à but non lucratif composé d’une trentaine de représentants de plusieurs Églises chrétiennes et d’organisations juives qui se réunit régulièrement pour construire et consolider des liens de confiance entre les communautés chrétiennes et juives. Plusieurs membres de notre groupe ont assisté à un prévisionnement du film en janvier dernier. Après en avoir discuté au cours de deux rencontres, nous avons adopté une déclaration qui affirme que ce film « peut créer l’illusion qu’il reproduit fidèlement le moindre détail de la passion de Jésus, avec toute sa cruauté et sa violence » et que « les spectateurs pourraient rester sous l’impression que tout cela ne serait jamais arrivé sans les Juifs ».

Notre déclaration exprime la crainte qu’« Une telle interprétation de la Passion ne contribue à entretenir des malentendus entre Chrétiens et Juifs et à alimenter l’antisémitisme ». Nous rappelons que la mise en scène des événements de la Passion « a fréquemment soulevé des problèmes d’ordre théologique, moral ou historique. Indépendamment des intentions de leurs producteurs, ces créations tendaient à dépeindre les Juifs collectivement comme les assassins du Christ. Elles ont ainsi provoqué la haine et la violence contre les Juifs. » Nous formulons l’espoir que ce film ne ravive pas ces sentiments.

Nous rappelons également qu’« au lendemain de l’Holocauste (la Shoah) et à la suite de recherches poussées, l’Église catholique romaine et les principales confessions protestantes ont retiré officiellement l’accusation de déicide à l’endroit des Juifs; elles ont également renoncé à tenir toute la communauté juive responsable de la mort de Jésus ».

Le film de Gibson ne se veut probablement pas antisémite. Les membres de notre groupe de dialogue n’en sont pas moins estomaqués de voir les prêtres juifs omniprésents dans ce film, habillés de vêtements d’apparats qu’ils ne portaient vraisemblablement pas ailleurs qu’au Temple. Ils assistent par exemple, avec un contentement non dissimulé, à la flagellation de Jésus, un détail qu’on ne trouve pas dans les Évangiles. De même, l’épisode de la bande d’enfants juifs qualifiés par Judas de « petits satans » et qui le pourchassent de leurs malédictions en a offensé plusieurs, pure invention, absente des Évangiles.

La fidélité aux Évangiles

Pourtant L. Cornellier soutient, citations à l’appui, que ce film est « fidèle à l’Évangile ». Quelle fidélité? Est-ce parce qu’on reprend mot à mot quelques versets de Matthieu, Marc, ou Jean qu’on est fidèle à l’Évangile? Pas du tout. En fait, Gibson manipule constamment les textes bibliques. Il emprunte indistinctement à plusieurs Évangiles qui présentent chacun un point de vue théologique particulier sur Jésus et sur la passion et qui, sur le plan historique, ne sont pas totalement compatibles.

Le Jésus de Matthieu et de Marc exprime une détresse extrême sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » (Mt 27,46; Mc 15,34); cette parole est omise par Luc et Jean. Chez Matthieu et Marc, Jésus pousse ensuite un grand cri et expire. Chez Luc, il dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23,46). Chez Jean, qui aime les jeux de mots à portée théologique, Jésus dit plutôt « Tout est accompli » avant de « rendre l’esprit » (Jn 19,30) : pour Jean, c’est à ce moment que l’Esprit est donné aux disciples comme forme nouvelle de sa présence au milieu d’eux.

Qui dit vrai? Auquel des Évangiles Gibson est-il fidèle? En fait le film de Gibson est un collage de citations bibliques dont la cohérence, dans la mise en récit de chacun des Évangiles, n’est pas respectée. Mais il y a davantage. Le film de Gibson enrichit les Évangiles en y ajoutant des traits qui n’y figurent pas.

Le plus frappant, principalement à un second visionnement, c’est le rôle de co-rédemptrice attribuée à Marie. Son action est parallèle à celle de Jésus, qu’elle supporte et encourage avec une détermination imperturbable. Constamment à l’arrière-plan, son personnage semble avoir été amplifié de manière à faire ressortir la lutte qu’elle et Satan se livrent pour accompagner Jésus dans sa passion. Ce genre de trait appartient à une forme de dévotion mariale respectable mais absente des Évangiles. Où est la fidélité ici?

Le « tourment de Pilate » est certes attesté par les Évangiles. Est-ce bien de tourment qu’il s’agit? Les évangélistes sont-ils vraiment intéressés à la « puissance de conversion » qui tiraille Pilate, comme le suggère Cornellier en s’appuyant sur le roman d’Éric-Emmanuel Schmitt?

Il est couramment admis aujourd’hui, chez les historiens et exégètes des origines chrétiennes, que les Évangiles ont été rédigés au moins une trentaine d’années après les événements, et reflètent les préoccupations de différentes communautés chrétiennes de cette époque. En noircissant les autorités juives et en présentant le gouverneur romain sous un jour favorable, la jeune Église chrétienne veut sans doute se démarquer du Judaïsme, dont elle est issue et avec lequel elle entre en conflit ouvert au moment de la Grande révolte de 66-70, tout en cherchant à se faire accepter comme religion légitime et politiquement inoffensive dans l’empire romain.

La fidélité à l’Évangile ne consiste pas simplement à reproduire intégralement quelques extraits tirés de leur contexte. Elle consiste plutôt en une rencontre dialogique avec un texte dont on s’approprie le sens de manière créatrice dans un nouveau contexte. Dans le titre de son article, Cornellier se demande s’il aurait fallu réinventer les Évangiles. En fait, oui, et Gibson le fait à sa façon, quoi qu’il en dise. Mais, en la matière, il n’arrive pas à la cheville de Denys Arcand et de son Jésus de Montréal, un excellent antidote à ce film « littéralement dégoutant », comme dit un de mes collègues.

Jean Duhaime, Théologie et sciences des religions, Université de Montréal

Deux membres de notre communauté, Marc Samson et son épouse Pauline Gadbois, sont fortement engagés dans la Société Parkinson de Montréal et ils nous font part de leurs activités.

Le mois d’avril est consacré « mois du Parkinson » pour sensibiliser la population à la maladie de Parkinson. Sensibiliser? Oui, mais surtout informer.

Cette maladie neurologique ne se détecte en général qu’après plusieurs années de progression sournoise, car les symptômes en sont très variés et peu visibles. Lorsqu’apparaît le tremblement au repos, on va consulter… et on constate l’étendue des dommages au cerveau. Commence alors un traitement qui soulage, mais ne guérira jamais la maladie, du moins dans l’état actuel de la science. Tout cela coûte très cher, en argent et en personnel, comme on s’en doute. De plus, les Parkinsoniens et leurs proches affrontent des difficultés énormes face à cette épreuve dont on ne peut sortir gagnant.

La Société Parkinson du Québec (et bientôt la Société Parkinson du Grand Montréal) se voue au soutien des personnes atteintes et appuie la recherche médicale afin d’entretenir un espoir de guérison… un jour…

Mon mari, Marc Samson, est suivi par un neurologue depuis six ans. Depuis ce temps nous travaillons à faire connaître la Société, nous appuyons ses objectifs et nous tentons sans relâche d’améliorer l’information disponible et les réseaux d’entraide. Nous voulons faire mieux connaître les progrès de la neurologie en nous impliquant dans les activités de financement, en assistant aux congrès et conférences sur le sujet.

Marc participe activement, via le Centre de jour de l’Institut de Gériatrie, à des recherches universitaires. Il s’implique personnellement dans l’animation de son groupe d’exercice et de thérapie. Pour ma part, je fais partie depuis bientôt trois ans d’un groupe de soutien d’aidants naturels comme on appelle les proches des Parkinsoniens, et j’en suis responsable depuis quelques mois.

La vie continue… La VIE continue et nous rapproche de personnes merveilleuses qui nous apportent beaucoup de sympathie. Nous allons continuer le plus longtemps possible de donner notre énergie à cette cause, elle a besoin de nous.

Pauline Gadbois-Samson

SI TU N’ÉTAIS PAS LÀ, SEIGNEUR…

Méditation autour du Psaume 139

Psaume 139 (extraits) :

Seigneur, tu m’as scruté et tu connais,

Tu connais mon coucher et mon lever;

de loin tu discernes mes projets;

tu surveilles ma route et mon gîte,

et tous mes chemins te sont familiers…

Derrière et devant, tu me serres de près,

tu poses la main sur moi.

Où m’en aller, pour être loin de ton souffle?

Où m’enfuir, pour être loin de ta main? …

C’est toi qui as créé mes reins;

tu m’abritais dans le sein maternel…

Je n’étais qu’une ébauche et tes yeux m’ont vu…

Je me réveille, et me voici encore avec toi.

Si Tu n’avais pas été là, SEIGNEUR,

qu’aurais-je été sans Toi ?

qu’aurais-je fait sans Toi ?

Sous Ton regard d’Amour,

J’ai grandi sans te voir.

Mais Toi, de jour en jour,

Tu ciselais l’espoir

De voir s’épanouir

Dans un pays lointain,

Ce qui devait fleurir

Malgré tout rêve humain.

Quel que soit mon chemin,

Tu étais toujours là.

Quand les obus sans fin,

Tombaient de ci de là,

D’un geste paternel,

Tu étendais la main

Pour que vive demain.

Les années ont passé,

Riches d’événements,

Où joie et anxiété

Occupaient chaque instant.

Dans la nuit des enfants

Que Tu m’as confié

Tu prenais les devants

Pour que tout soit créé.

Puis Tu T’es révélé

Loin de ma Provence,

Tout s’est illuminé.

Bénie soit la semence:

Sans cesse à mes côtés,

Tu es là jour et nuit

Dans mes activités,

Pour que l’espoir ne fuie.

Devant les préjugés,

Tu m’assistes en ami.

Dès les coups oubliés,

Ton sourire est ravi.

Matins de promesses ?

Chantons ALLÉLUIA

Aux soirs de détresse,

MERCI d’être encore là !

Si Tu n’étais pas là, SEIGNEUR,

que serais-je sans Toi ?

que ferais-je sans Toi ?Jocelyne BÉRARD

Mon engagement dans la Communauté Chrétienne St-Albert (CCSA)…

De 1968 à 1974 j’ai habité à Montréal et fréquenté la Communauté chrétienne St-Albert. Je me souviens d’avoir participé à quelques réunions du Conseil de pastorale de cette époque. À mon retour de Sept-Îles, en 1985, je suis devenue “pratiquante” fidèle à la CCSA.

De nos jours, participer régulièrement à des célébrations liturgiques de qualité, comme celles qu’offre la CCSA, est quasi un privilège. Un jour, je me suis rendu compte que je risquais de devenir une consommatrice avertie de “biens” liturgiques. Alors je me suis dit : Consommer c’est bien… mais participer et m’investir pour moi ce serait mieux, Et ces dernières années je me suis laissée interpeller par les “appels de service “ de la Communauté.

Voilà pourquoi je me retrouve membre du Conseil de pastorale. Peu à peu je suis devenue plus audacieuse… En plus de participer aux réunions du Conseil de pastorale, je collabore à la préparation de certaines célébrations et m’investis de temps à autre dans leur réalisation.

Sur le plan de la solidarité sociale je me permets de plus en plus, parfois à temps et à contretemps, d’offrir aux membres de la communauté des informations sur des situations d’injustice, de violence, d’exclusion, ici et ailleurs dans le monde. Parfois cela va jusqu’à des propositions de gestes concrets de soutien à des projets précis de solidarité (Ex. : Marche mondiale des femmes, Manifestation contre la guerre en Irak, Pétitions en solidarité avec des réfugié(es) de Palestine…).

À la mesure de mes disponibilités, je collabore aux activités du groupe “Aide-partage” et et j’essaie d’être présente aux “12-17ans“ pour les encourager et les soutenir dans leur désir de réflexion et d’échange sur des questions qui les préoccupent, telles les mariages de personnes de même sexe, les préjugés envers les “Punks”, les “Squeegees” ou les itinérants.

Pour paraphraser quelques lignes du Petit Prince :

“La… communauté, je crois qu’elle m’a apprivoisée… “

et “Tu es responsable de ta…communauté. “

Andrée Brosseau

Comment il est parti

Ceci se veut une histoire, sans plus. N’y voyez, je vous en prie, aucune prétention à comprendre ni à interpréter, et encore moins une comparaison. Seulement une histoire.

Le soir était venu, comme un voleur que l’on connaît trop bien. Dans le jardin en pente vers la rivière, les insectes de la nuit reprenaient leur chant. Quant à celui des fusils, il ne cessait plus. Il s’était en fait rapproché depuis la veille et ne provenait plus seulement des montagnes mais du village voisin. Juan soupira dans l’air sec. Ainsi, tout serait bientôt dit.

Dans la maison, les lampes s’allumèrent. À l’huile. Il n’y avait plus d’électricité depuis que l’armée avait bombardé les lignes. Plus de téléphone, plus de nouvelles et presque plus de vivres. Juan aurait préféré ne pas penser à la faim, mais ce n’était pas possible. Raul vint le trouver sur la terrasse, dans la lumière jaune d’une lanterne autour de laquelle tournaient les moustiques.

- Commandant, il n’y a plus rien à manger.

- Je sais, Raul. Je sais.

- Comment ferons nous pour le souper?

Il y avait dans la voix de Raul une note de désespoir. Ce n’aurait pourtant pas été la première fois qu’ils se coucheraient le ventre vide. Mais cette soirée n’était pas comme celles d’avant. Plus aucune soirée ne serait comme celles d’avant. Ce soir, ils mangeraient tous ensemble pour la dernière fois. Juan réfléchit un moment et dit :

- Passez dans le village et demandez à manger. Je crois qu’ils nous donneront assez pour ce soir.

Raul eut une grimace incrédule, mais il n’osa pas contredire le commandant. Pas ce soir. Il prit son fusil sur l’épaule et s’en fut vers le village. Juan le regarda partir et s’assit sur une chaise d’osier branlante, face au jardin. Derrière lui, à l’intérieur, les voix de ses compagnons s’élevaient, tendues, pâles. Comment en étaient-ils arrivés là?

Cela avait bien commencé, pourtant. Une belle aventure. Il régnait dans les montagnes un telle injustice, ils n’avaient pas pu se taire. Ils avaient pris la route et oui, les armes aussi, à défaut d’autre chose peut-être. Et ils avaient parcouru les villages, ils avaient voulu réveiller ceux qui dormaient et donner de la force à ceux déjà debout. Ils avaient réussi. On les avait écoutés, les choses avaient commencé à s’organiser. Trop sans doute; la police était venue, puis l’armée. Il y avait eu des combats, des morts, des larmes. Des rires aussi, des amis. Et puis les armes n’avaient plus marché.

Raul revint. On lui avait donné du riz, des fèves et la viande d’un lapin qu’un paysan avait attrapé le jour même. Raul l’avait remercié comme il avait pu pour ce qu’il savait être un grand sacrifice, et l’avait invité à venir partager leur repas. Le paysan se tenait à ses côtés, sale, maigre, mais les yeux brillants.

Une fois dans la cuisine, tout le monde se mit au travail. Juan, Raul, Anna des montagnes, Felipe Cruz de la ville, Julian le médecin, Elvira l’artiste et tous les autres. On prépara le repas comme pour une fête. Quand on le servit sur la longue table en bois, l’odeur se répandit dans la pièce aux murs nus comme ils avaient voulu répandre leur rêve. Mais justement, la réalité criante de cette soirée en faisait beaucoup plus qu’un rêve. Ils étaient cette nuit au coeur même de ce qu’ils avaient voulu. C’était terrifiant.

Une fois tout le monde assis, Juan fit passer le plat. Tandis qu’ils se servaient, il dit :

- Ce soir nous mangeons ensemble pour la dernière fois. Demain je ne serai plus là. Vous le savez. J’aimerais que ce soit ainsi que vous vous souveniez de moi, de nous : tous attablés dans la chaleur. Moi, c’est ainsi que j’emporterai votre image avec moi.

Il y eut un long silence. Puis ils se mirent à manger et l’appétit n’était pas feint. Le plaisir non plus. Ils se rappelèrent de nombreux souvenirs, des histoires de la vie qu’ils avaient partagés ces trois dernières années. On rit beaucoup, malgré le bruit du canon qui continuait à s’approcher.

Anna trouva une bouteille de bière. Juan en versa à tout le monde et leva son verre sans rien dire. Ils l’imitèrent tous et ils burent. En posant son verre, Juan reprit la parole :

- J’ai envoyé Manuel au devant de l’armée. C’est moi qu’ils veulent. Ils vous laisseront partir.

Raul protesta :

- Jamais commandant! Nous mourrons tous ensemble!

- Ne dit pas de sottises, Raul. Tu ne veux pas mourir. Et il faut que vous restiez, le travail n’est pas fini.

Le ton ne permettait pas de réplique. Ils défirent la table et firent la vaisselle dans un vieux bac en plastique avec l’eau de la rivière. Ils s’assirent pour boire un maté.

Quand les étoiles apparurent, Juan vida sa tasse et se leva. Il marcha jusqu’à la porte du jardin et se tourna vers eux avant de sortir :

- Mon âme est triste à en mourir. Restez ici monter la garde. J’ai besoin d’être seul.

Il descendit jusqu’à la rivière qui coulait lentement entre les roches et les vieux pneus. Il pensait s’asseoir au pied d’un gros arbre, mais au lieu de cela, il tomba à genoux et se mit à pleurer. Pour un instant, la peur l’engloutit. Sa main glissa toute seule vers le revolver qui pendait à sa ceinture et se serra sur la crosse. Il pouvait encore se battre et gagner peut-être, tuer les soldats qui viendraient l’arrêter, fuir dans les montagnes. Vivre encore.

Mais non, il avait toujours su que cela finirait ainsi. Il avait scellé son sort trois ans auparavant, quand il avait pris la route. Le temps était venu d’arriver à destination. De devenir autre chose.

Il jeta son arme dans la rivière.

Ils vinrent après minuit. Trois coups sur la porte de la cour. Juan réveilla les autres et s’en fut ouvrir. Manuel se tenait devant lui, douze soldats à sa suite. Il le salua, la main sur le coeur comme ils l’avaient toujours fait.

- Commandant.

- Manuel.

Manuel s’écarta. Deux soldats encadrèrent Juan et le saisirent avec rudesse. Raul, qui s’était avancé, leva son arme, mais Juan l’arrêta d’un geste. Les soldats les auraient tous massacrés, mais ce n’était pas la seule raison.

Alors qu’ils lui passaient les menottes, Juan dit aux soldats :

- Votre règne tire à sa fin. Jamais plus on ne vous verra sur cette terre, car vous êtes déjà morts.

Ils l’emmenèrent. Ses amis ne le revirent pas.

Et pourtant, ils le revirent partout.

Vincent Mackay

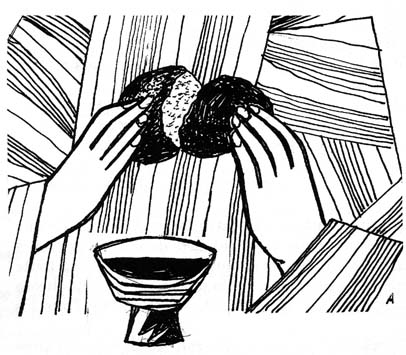

“Le repas aujourd’hui… en mémoire de lui”

C’est le titre d’un livre* lancé il y a quelques mois au Relais Mont-Royal, en même temps qu’une vidéo (“Ce repas qui nous fait chrétiens”) et un disque de prières et de chants (“Le repas, terre du Christ”). Ces premiers outils, ainsi que la session d’approfondissement et d’expérimentation qui a réuni près d’une centaine de personnes au Relais les 27 et 28 mars, sont destinés à la mise en œuvre d’une proposition que les chrétiens d’aujourd’hui redécouvrent en petits groupes, dans un cadre domestique, les repas fraternels nourris d’Évangile (avec vin et fraction du pain) qui ont construit les premières communautés chrétiennes. Le contexte est connu pénurie de prêtres; paroisses regroupées; fidèles isolés, ne trouvant plus dans les célébrations — lorsqu’ils y ont accès — ni communauté, ni présence, ni nourriture pour leurs engagements.

Comment organiser un repas de fraternité :

qui est invité;

qui préside et qui fait quoi; que mange-t-on; quelle place fait-on aux

prières, lectures, rites, silences, échanges de paix, partages

et autres prises de parole; où se réunit-on et à quelle

fréquence? La formule n’est pas dictée : libre à chaque

groupe de l’établir, à l’intérieur de quelques

balises essentielles. Le repas de fraternité est-il une addition à la

célébration eucharistique dominicale ou la remplace-t-il?

Est-il destiné à faire tomber les barrières entre Églises

chrétiennes, entre religions, ou entre “pratiquants” et “distants”?

Est-il essentiel d’y accueillir des exclus et des marginaux? On

le voit, la problématique annoncée par le titre du livre s’élargit

rapidement à un éventail de préoccupations.

Comment organiser un repas de fraternité :

qui est invité;

qui préside et qui fait quoi; que mange-t-on; quelle place fait-on aux

prières, lectures, rites, silences, échanges de paix, partages

et autres prises de parole; où se réunit-on et à quelle

fréquence? La formule n’est pas dictée : libre à chaque

groupe de l’établir, à l’intérieur de quelques

balises essentielles. Le repas de fraternité est-il une addition à la

célébration eucharistique dominicale ou la remplace-t-il?

Est-il destiné à faire tomber les barrières entre Églises

chrétiennes, entre religions, ou entre “pratiquants” et “distants”?

Est-il essentiel d’y accueillir des exclus et des marginaux? On

le voit, la problématique annoncée par le titre du livre s’élargit

rapidement à un éventail de préoccupations.

La session du week-end au Relais a été instructive à cet égard : elle a fait ressortir la diversité des attentes et des positions doctrinales des participants : prêtres, religieuses, beaucoup de laïques exerçant une charge dans un diocèse ou une paroisse, nombreux croyants engagés. Ces gens, venus là parce que l’idée des repas de fraternité les attirait, ont visiblement été comblés par l’expérience qu’ils en ont faite, malgré cette diversité, perceptible dans leurs interprétations (au micro, une dame néanmoins heureuse a déploré avoir manqué “sa messe”, tandis qu’un monsieur a déclaré avec conviction que ce repas lui tenait lieu d’Eucharistie).

Les organisateurs auront eu raison de faire valoir que “c’est quand on partage un même pain qu’on devient frères”. Mais l’expérience ne va pas sans risque, et personne ne souhaite se mettre en marge de l’Église institutionnelle (la discrétion a donc entouré certains sujets). On a prôné la souplesse et la liberté ainsi que le respect du cheminement des particuliers. À distance de certaines discussions génératrices de scissions, en tablant sur le réseautage pour prévenir l’isolement et le sectarisme, on compte sur l’expérience de terrain, génératrice de la future Église, pour inventer les fonctions nécessaires à l’existence et à la durée des groupes et trouver des lieux non académiques de formation à la lecture priante de l’Évangile, à la liturgie, à l’apprentissage de la vie en communauté. À vous de vous retrousser les manches, nous a-t-on lancé. Ainsi le rappel auquel nous avions eu droit au début de ces deux jours aurait-il pu tout aussi bien servir d’envoi : l’Esprit pallie notre faiblesse, non pas notre paresse.

* Sous la direction de Georges Convert. Articles de Monique Morval, Guy Lapointe, Richard Guimond, Odette Mainville, Sophie Tremblay, André Gouzes, André Myre (et autres). Disponible au Relais (514-528-7033) et à la Librairie des Éditions Paulines, rue Saint-Denis (près de Marianne).

Johanne Archambault

Très intéressée à l’École alternative, Anne Mahr nous propose un texte de Charles Caouette, texte qui rejoint les préoccupations d’Anne.

Pour un nouveau projet de société:

« L'alternative ne se définit pas simplement comme une approche pédagogique différente, encore moins comme une variation sur le thème bien connu de l'enseignement magistral. Elle veut, au contraire, incarner une philosophie particulière de l'éducation en mettant l'accent sur une approche personnalisée. Intégrer dans une dynamique de socialisation, une telle approche se préoccupe surtout du cheminement de l'étudiant dans un contexte d'autoformation et d'autodéveloppement. Être alternatif, cela ne veut pas seulement dire être autrement. Être alternatif, cela veut dire surtout être cohérent par rapport à des styles de vie, à une conception de la société et à un projet de société. »

Charles E. Caouette

TOUTE SA VIE EST SIGNIFICATIVE POUR LA FOI

JÉSUS, un être libre conscient et autonome, conteste et dénonce les lois outrageantes pour ses frères et s’implique dans sa communauté humaine. Il fréquente le Temple mais agit avec discernement et autorité. Son parti-pris pour la vie va au-delà de la mort. Il se sait habité par le Souffle divin : « Le Père et moi ne faisons qu’un. » dit-il.

C’est ce que nous avons vu dans une session de formation ayant pour thème le Jésus historique, animée par l’exégète Odette Mainville à Oka, les 19, 20 et 21 mars derniers. Dix-huit personnes étaient présentes dans un décor d’arbres dénudés et de fine neige blanche poudreuse.

De ces journées passionnantes, voici quelques notes et réflexions personnelles :

Afin de le mieux connaître, nous avons distingué : le Jésus réel dans son milieu de vie sociale, économique et politique, le Jésus de l’histoire, nous ressemblant beaucoup, mis à part le péché, et le Jésus de la foi dans ses interventions surhumaines : ressuscitant son ami Lazare, calmant les tempêtes, multipliant les pains et guérissant des lépreux. Neuf mois avant sa naissance, l’archange Gabriel apparaissait à sa mère et lui annonçait l'heureuse nouvelle, lit-on dans le Nouveau Testament.

Ces récits sont-ils historiques, prophétiques, poétiques ou d’un autre genre littéraire possible dans la Bible?

Jésus a sûrement des dons de guérisseur qu’il met au service de ses frères et sœurs, mais les miracles n’abondent pas plus en ce temps-là que maintenant. Des narrations symboliques, des légendes, n’a-t-on pas fait des mystères, des dogmes et des vérités de foi pour les chrétiens?

Distinguons entre mythes et religions, au risque de perdre quelques illusions! Seule la vérité est digne de notre foi, de nos enfants et petits-enfants à qui nous tentons de la transmettre. Même les « non-dits » provoquent des refoulements, des frustrations et des sublimations chez les croyants.

Parmi nos sources d’information il y a bien sûr, nos pasteurs, et les écrits sur Jésus et l’Église dont nous avons retenu ceux-ci :

A Marginal Jew, de J. P. Meier, qui s’impose.

Il ressuscita le 3e jour, de P. Guilbert, qui offre un parcours qui se lit facilement.

Les Carnets bibliques de Socabi, plus anciens, bien documentés. On peut les consulter à la Bibliothèque St-Albert-le-Grand.

LE RÉVEIL, LA RÉSURRECTION DE JÉSUS.

« On ne croit pas à des récits de tombeau vide, mais à un agir de Dieu dans la dimension mystérieuse de l’au-delà : « Si tu crois par ton cœur : « C’est lui (Jésus) que Dieu a fait surgir des morts », tu seras libéré! (Rm 10,9) »

« La résurrection n’a pas eu de témoins humains. Il s’agit d’un évènement réel, non historique, mais qui a eu des retombées dans l'histoire (les apparitions). »

« La foi n’est pas dans les vérités et proclamations dogmatiques. On croit ou on manifeste sa confiance en quelqu’un. »

« LA FOI EST EN DIEU, CE VIVANT DE MAINTENANT. »*

Jeanne C. Auclair

* André Myre, bibliste et retraité de la faculté de théologie de l'Université de Montréal.

Les citations sur la Résurrection sont extraites de "Jésus et son mouvement" dans Écrits et milieu du Nouveau-Testament. Une introduction Médiaspaul 1999. Direction:Odette Mainville.

La liturgie exige l’engagement de la communauté

La liturgie est un lieu, un temps, un espace de mémoire et d'action de grâce que nous sommes invités à habiter. L'équipe de liturgie doit nous aider à entrer dans cet espace et à habiter la liturgie. Dans ce sens, le travail de méditation et d'échange autour des textes proposés est incontournable et premier pour l'équipe. Entrer dans l'esprit de la célébration est une condition indispensable pour bien saisir le sens du rôle ou du service que chacun et chacune auront à rendre. Le comité n'est pas seulement un comité de tâches, mais un lieu, une façon d'apprendre la fraternité. Il ne s'agit pas de souffler à l'homéliste ce qu'il devrait dire. Comme chacun des membres de l'équipe, il saura profiter des échanges, tout en gardant sa liberté de parole. Ensuite seulement, on pourra choisir les chants, inviter l'un ou l'autre à composer des intentions de prière et, pourquoi pas, à partir du sens qui se dégage du partage, suggérer d'utiliser telle ou telle prière eucharistique.

Dans cet espace rituel qu'il nous est donné de vivre, la liturgie n'est-elle pas un temps où l'on s'expose devant Dieu? À travers des gestes symboliques, on laisse la parole à Dieu; on le laisse parler à travers l'histoire, à travers ce que nous sommes et ce que nous vivons. La liturgie est écoute. Elle accueille un Dieu qui interroge, un Dieu que nous interrogeons, un Dieu qui raconte, un Dieu qui se raconte et que nous racontons à notre tour. N'est-ce pas retrouver chaque fois la mémoire de la vie de Jésus? Autant dans la préparation des célébrations qu'au moment de célébrer, se pose le problème de la relation à la tradition et à la mémoire chrétienne. Comment gérer un rapport libre à la tradition pour que celle-ci nous rejoigne et que nous soyons capables de la porter encore plus loin? Car si l'assemblée est sujet de la liturgie, comme l'affirme si fortement la Constitution, ses membres ont tous le rôle d'acteur. Cette affirmation doit être reprise et réfléchie pour qu'on en tire toutes les conséquences pratiques et qu'on évite que nos assemblées redeviennent passives. La qualité et la pertinence de la vie de foi et de la vie de la liturgique pour notre monde sont à ce prix.

Guy Lapointe

A g e n d a

Mercredi, 14 avril, à 19h30, rencontre de prière dans le chœur de l’église.

Jeudi, 15 avril, à 19h30, à l’église des Dominicains, soirée de poésie et de musique organisée par le Centre culturel chrétien de Montréal, avec la participation d’Hélène Dorion. Thème : Voix du sacré. Recommencement. Autour du temps.

Samedi, 17 avril, de 9h30 à 11h30, en R2, rencontre de ceux qui feront leur première communion.

Dimanche, 18 avril, à 11h00, rencontre des ados au salon de la Communauté Saint-Jean.

Mercredi, 21 avril, à 14 h., réunion du Café du sage, au salon de la Communauté Saint-Jean. Thème : l’amour humain.

Mercredi, 21 avril, à 19h30, Conseil de pastorale, en R2.

Jeudi, 22 avril, à 19h30, réunion du Comité de liturgie avec le groupe des accompagnateurs des 6-12 ans. En R2.

Samedi, 24 avril, de 9h30 à 13h30, à l’église des Dominicains, colloque organisé par le Centre culturel chrétien de Montréal sur le thème : Partage et héritage chrétien.

Le comité de lecture est composé de :

Jeanne C. Auclair, Jean-Paul Lefebvre, Viateur Lemire, Bernard Pilon, Clotilde Pouliot et André Rinfret.

Les dessins ont été réalisés par Jeanne C. Auclair

La mise en page est d’André Rinfret.

Communauté chrétienne Saint-Albert-Le-Grand à Montréal

Accueil Homélies Organisation Événements Célébrations Plan du site En haut

Accueil Homélies Organisation Événements Célébrations Plan du site En haut